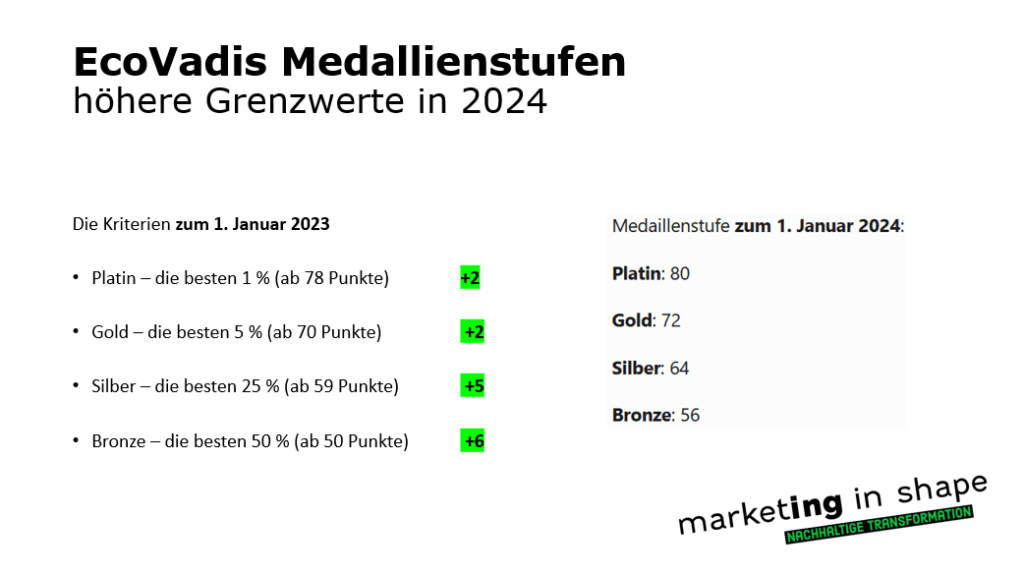

Grenzwert ändern sich für das Jahr 2024

Die Mindestpunktzahlen zur Erreichung einer Medaillenstufe haben sich bei EcoVadis im Jahr 2024 erhöht. Der Hintergrund hierfür ist, dass der Prozentrang je Medaillenstufe fix ist:

Platinmedaille gibt es für die Top 1% der teilnehmenden Unternehmen. Goldmedaille für die Top 5% der teilnehmenden Unternehmen, usw.

Die EcoVadis Anerkennungsstufen basieren auf dem Prozentrang der EcoVadis-Bewertung. Für die Einordung in die Medaillenstufen gelten Mindestpunktzahlen.

Verbessert sich im Vergleich zum Vorjahr die durchschnittliche Punktzahl aller an Ecovadis teilnehmenden Unternehmen, erhöht sich tendenziell der Grenzwert für die jeweilige Medaillenstufe.

Hier ein Beispiel zu Veranschaulichung der Logik, Im Jahr 2023 reichten zum Beispiel 50 Punkte zur Auszeichnung Bronze Medaille. Im Jahr 2024 sind mindestens 56 Punkte erforderlich.

Die Grenzwerte sind nur Richtwerte. Sie können sich laut EcoVadis auch unterjährig möglicherweise verändern. Grund ist das die Grenzwertbemessung abhängig ist von der Anzahl der bewerteten Unternehmen und ihrer Punktzahl.

Was bietet marketinginshape zur Optimierung Ihres EcoVadis Ratings?

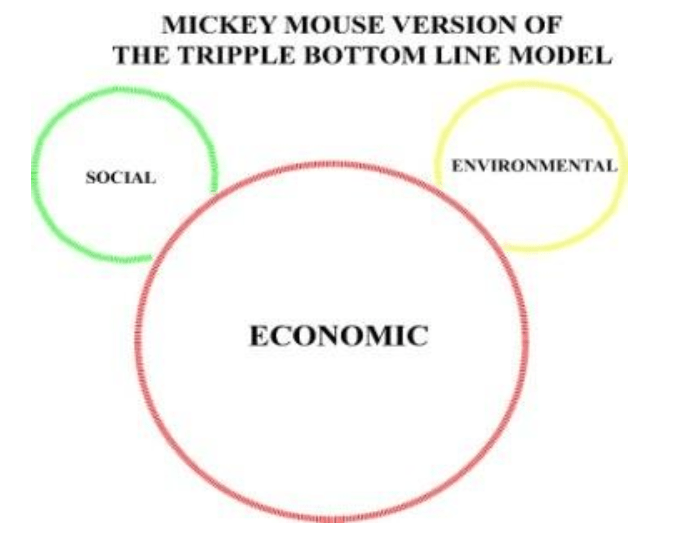

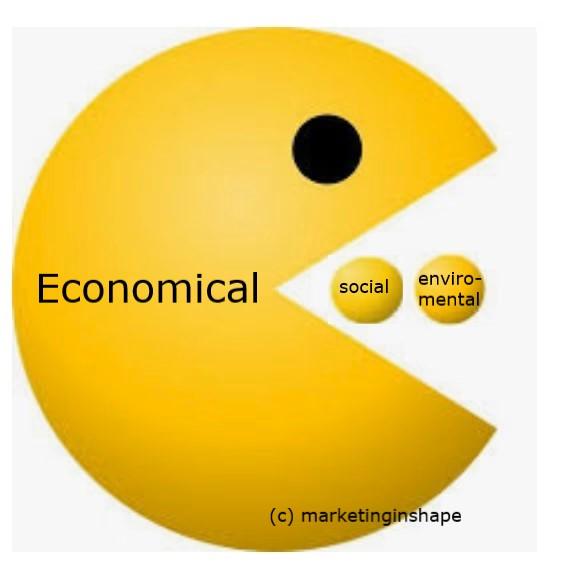

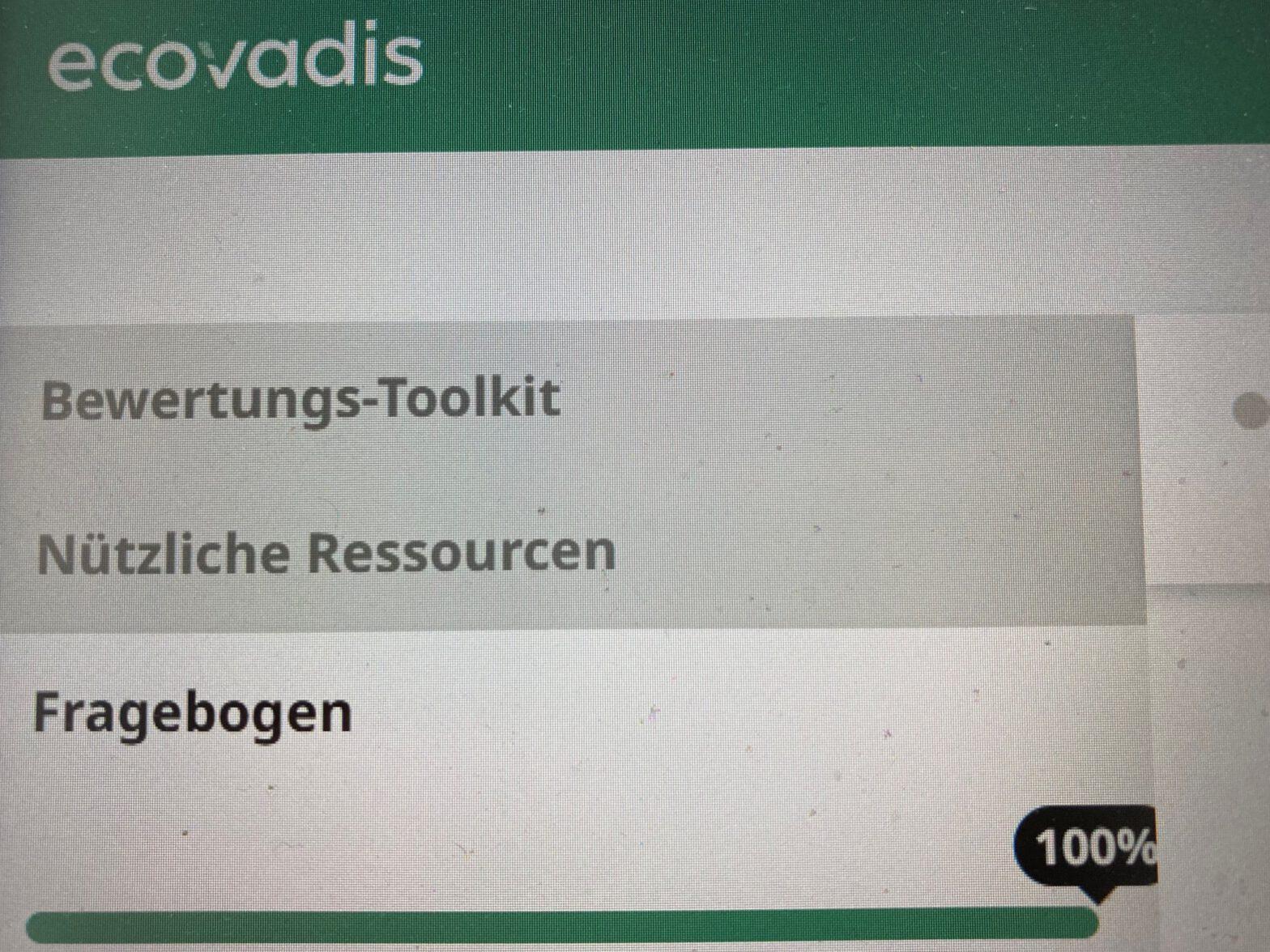

EcoVadis stellt Unternehmen mittels einer globalen cloud-basierten SaaS-Plattform ganzheitliche Ratings im Bereich Unternehmensverantwortung (Corporate Social Responsibility, CSR) bereit.

- Umwelt,

- Arbeits– und Menschenrechte,

- Ethik sowie

- nachhaltige Beschaffung.

Das EcoVadis Rating deckt eine breite Palette an nicht-finanziellen Managementsystemen ab. Dabei umfasst die EcoVadis-Bewertung vier Themen zur Beurteilung der Nachhaltigkeitsleistung eines Unternehmens:

Jedes Unternehmen wird im Hinblick auf die Themen bewertet, die für seine Größe, seinen Standort und seine Branche relevant sind.

Also in die Hände gespuckt und auch im Jahr 2024 schauen was noch geht. Mit diesem Hinweis haben Sie Klarheit über die Grenzwerte, um die nächste Bewertungsstufe zu erreichen.

Marketinginshape unterstützt Sie in Bezug zu Ecovadis mit einem reichhaltigen Beratungsangebot von

- Erstellung eine Verhaltenskodex für Mitarbeiter oder Lieferanten

- Wesentlichkeitsanalyse

- Stakeholderanalyse

- Beantwortung des EcoVadis Fragebogens

- und vieles mehr.

Schauen Sie gerne vorbei bei unseren Angeboten, die Sie bei Ihrem EcoVadis Assessment unterstützen.